水菜に常在するセレウス菌(Bacillus cereus) に関する実態調査と、その殺菌方法の検証について

2025年7月17日

野菜に潜むセレウス菌(B.cereus)

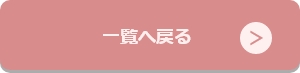

菌数が高く、殺菌しづらい野菜と言えば水菜と誰もが思い浮かべる事でしょうが、近年、その原因は、多量のBacillus cereus(以下、セレウス菌と記載)が常在している事が原因であるという事が判ってきました。尚、このセレウス菌は、加熱や殺菌剤によって芽胞を形成する。もしくはバイオフィルムを形成(これが殺菌耐性となる)します。そして、これらが殺菌効果を大幅に妨げてしまい、本菌は、バチルス属菌の中でも最も殺菌しづらいという訳なのです。又、本菌は水菜以外にも、大葉やパクチー、サニーレタスなどにも多量に存在している事が知られており<図1>、このように、水菜が殺菌しづらい原因は、前述の通り、芽胞およびバイオフィルムの形成能を持つセレウス菌が多く常在しているからではありますが、実際に、どの程度の量、本菌が常在しているのかを確認したケースは少なく、野菜に常在している個別の微生物類に関する研究データは極僅かしか存在していないというのが実情であります。そこで、本レポートでは、水菜中にはどのような食中毒菌が常在しているのか、そして、セレウス菌が常在していた場合、殺菌剤の効果がどのような影響を受けてしまうのか等について、調査し、報告させて頂く事にしました。

水菜には多量のセレウス菌(B.cereus)が常在している

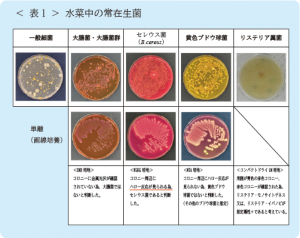

市販の水菜を購入した上で、それぞれの選択培地にて培養し、現れてきたコロニーを単離し、画線培養を行いました<表1>。

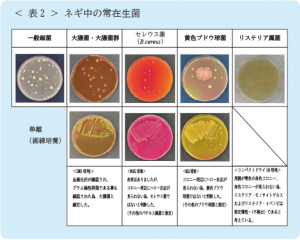

尚、比較区として、長ネギに関しましても同様に検査を行い、水菜と長ネギに常在している微生物類の違いを確認する事にしました<表2>。

その結果、水菜にはセレウス菌が非常に多く常在しており、一方、ネギには芽胞形成菌は多く検出されましたが、セレウス菌はさほど多くは常在していないと言う事が今回の検査でよく判りました。

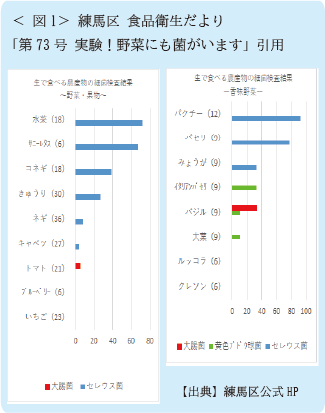

水菜中のセレウス菌(B.cereus)に対する殺菌剤の選定(亜塩素酸水の殺菌メカニズム1)

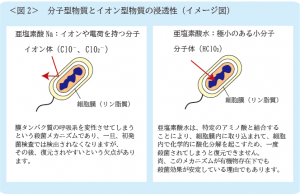

亜塩素酸水は、セレウス菌に対して高い殺菌効果を示す。主たる有効成分である亜塩素酸の活性分子種:塩素過酸化ラジカル(ClOO・)を、特許製法により長期間液中で安定化させ、これを維持し、この分子種が細胞膜の特定のアミノ酸と結合する事で細胞膜内に取り込まれて、細胞内部で化学的に酸化分解を起こす事によって、完全な殺菌が可能となります<図2>。一方、次亜塩素酸イオン(ClO-)や亜塩素酸イオン(ClO₂-)は、細胞表面を変性するだけに留まります。これら作用機序の違いが亜塩素酸水がセレウス菌に対して確実な殺菌効果を発揮できる理由なのです。

(亜塩素酸水の殺菌メカニズム2 )

亜塩素酸水は、細胞膜内への透過力を持つ、亜塩素酸の活性分子種である塩素過酸化ラジカルで構成されており、又、殺菌剤の力を示す酸化還元電位(ORP:物質を酸化させる強さ)が亜塩素酸Na(亜塩素酸イオン)よりも、かなり強いという事が知られています。

尚、この様な作用機序を有する亜塩素酸水は、波長258nm~262nmと346nm~361nmの両方に極大吸収部が見られる事が特徴になります。

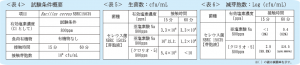

亜塩素酸水製剤を用いたセレウス菌(B.cereus)の殺菌効果

水菜には多量のセレウス菌が常在しており、これが殺菌効果を妨げていると言う事は判りましたが、このセレウス菌に対して殺菌効果を期待する事が出来る亜塩素酸水製剤の効果を検証するべく、セレウス菌の芽胞を試験対象に用いて、その効果を確認してみました<表4>。尚、比較区として、亜塩素酸Naを設定しています。

結果としましては、セレウス菌 106 cfu/mLに対し、亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]を有効塩素で800ppm、含量 亜塩素酸(HClO2=68.46)として 約400ppmで接触させてみましたところ、接触時間15分で103台、60分であれば検出限界以下(<10)にまで低減出来るという事が判りました。

亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]を用いた水菜の殺菌処理効果

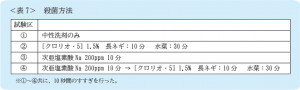

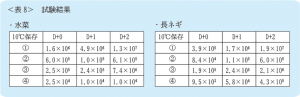

今回の試験で水菜には芽胞およびバイオフィルムの形成能を持つセレウス菌が多く常在しており、それが殺菌を難しくしている事、一方でネギにはこのセレウス菌が少なく、水菜と比較するとかなり容易に殺菌する事ができると言う事が判りました。そこで、セレウス菌に殺菌効果を示す、亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]の効果を水菜を用いて確認してみました<表7>。

結果として、亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]で水菜を殺菌処理してみますと、その後の微生物類の増殖を起こさない(復元させない)効果があるという事が判り、しかも、次亜塩素酸Naで殺菌処理した後に、亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]を用いて殺菌処理しますと、その後の微生物類の増殖が更に緩やかになるという傾向が見られています<表8>。

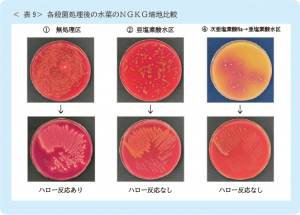

尚、原料中に常在しているセレウス菌(NGKG培地でハロー反応を呈する)を亜塩素酸水製剤[クロリオ・5]で殺菌処理したテスト②、④区では、NGKG培地上においてハロー反応が消失し、更に培地自体が黄色味を帯びています。この現象は、培地中のグリシンを分解してアルカリ性に変化させるセレウス菌が減少し始めている事の前兆であり、この現象こそが、セレウス菌の殺菌を示唆していると考えています<表9>。

野菜中のリステリア属菌(Listeria monocytogenes)について

リステリア属菌(L.monocytogenes)は動物の腸管内に常在している細菌ではありますが、野菜類には肥料や水由来で取り込まれる事が多々あり、万が一、この野菜を摂食して重症化すると致死率(30~50%)が非常に高くなる事から、日本を除く多くの国々では非加熱食品において陰性規格を設けています。

尚、今回の試験でも野菜中に本菌が常在している事は確認出来ており、今後、野菜を用いた加工食品の消費期限を延長した暁には、本菌も増殖し、これまで想定していなかった食中毒危害に繋がる恐れがあると考えています。

まとめ

野菜にはそれぞれ特徴的な微生物類が存在しているケースが多く、また、その中には殺菌剤に対して、強い抵抗性を示すものも多く、代表的なものとして、セレウス菌、リステリア属菌、シュードモナス属菌などが挙げられるのではないでしょうか?

その為、野菜の殺菌効果を上げる為には、それぞれの薬剤耐性菌に対して、明確な殺菌効果がある薬剤を選択し、その上で殺菌条件(特に浸漬時間=バイオフィルム透過時間)を検討する必要があると言え、今後は一般生菌数(標準寒天培地)におけるコロニー数だけではなく、薬剤耐性菌の有無により、殺菌剤を選択し、殺菌条件を決定する事で、常に安定した殺菌効果を享受して頂きたいと願っております。